OMAR BLONDIN DIOP, LE RÉVOLUTIONNAIRE QUE L’HISTOIRE REFUSE D’ENTERRER

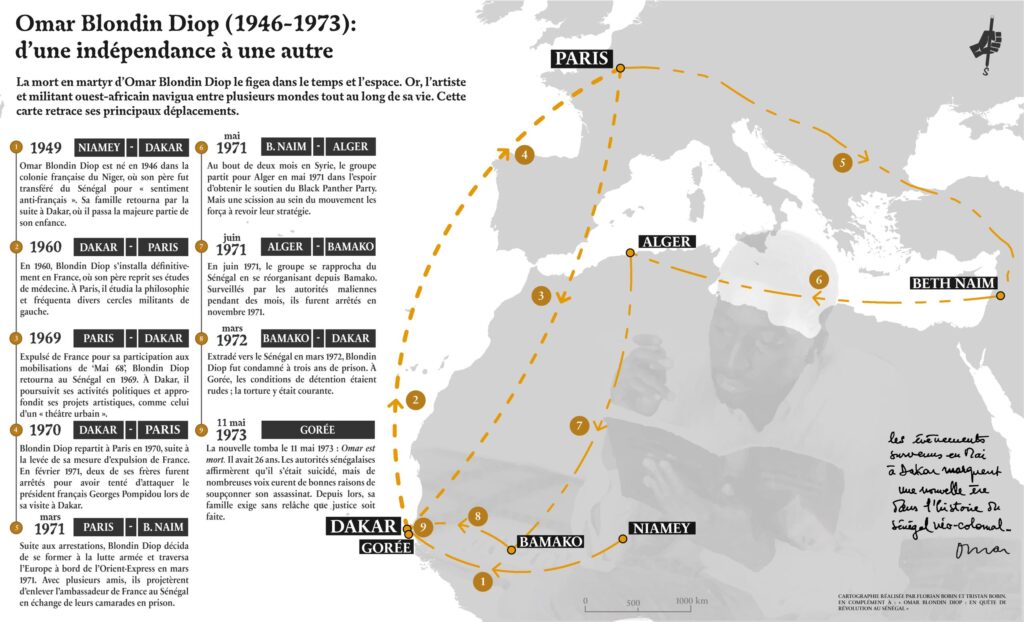

Né en 1946 à Niamey, dans une famille sénégalo-malienne profondément marquée par l’engagement anticolonial, Omar Blondin Diop grandit à Dakar avant de poursuivre un parcours scolaire exemplaire en France. Élève au prestigieux lycée Louis-le-Grand, puis à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il se distingue par son érudition et sa pensée critique. Très tôt, il se rapproche des mouvements révolutionnaires étudiants, en particulier ceux d’inspiration marxiste-léniniste, sans jamais s’enfermer dans une orthodoxie idéologique.

Un engagement total, entre politique et cinéma

Militant dans l’effervescence de Mai 68, Blondin Diop prend part aux barricades et à l’occupation de la Sorbonne. C’est également durant cette période qu’il rencontre le cinéaste Jean-Luc Godard, avec qui il tourne La Chinoise (1967), où il incarne une jeunesse engagée et radicale. Il participe aussi au film One Plus One, aux côtés des Rolling Stones et du Black Panther Party, mêlant art, politique et culture contre-hégémonique.

Retour au Sénégal : vers la radicalisation

Refoulé de France en 1969, il retourne à Dakar, où il devient chercheur à l’IFAN tout en continuant son militantisme. Il sillonne les quartiers populaires, s’implique dans les cercles clandestins de gauche et tente de bâtir une opposition au régime du président Léopold Sédar Senghor. La condamnation à de lourdes peines de ses jeunes frères pour une tentative d’attentat contre le cortège de Georges Pompidou le pousse à franchir un nouveau seuil : la lutte armée.

En 1971, il part se former dans un camp du Fatah en Syrie. Avec son camarade Alioune Sall dit Paloma, il projette l’enlèvement de l’ambassadeur de France à Dakar, dans l’espoir de libérer ses frères. Mais les autorités maliennes les arrêtent à Bamako. En février 1972, ils sont extradés au Sénégal et condamnés à trois ans de prison.

Une mort jamais élucidée

Le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop meurt en détention à la prison de l’île de Gorée. L’État évoque un suicide par pendaison. Mais les témoignages, rapports médicaux et investigations judiciaires évoquent une toute autre réalité : mauvais traitements, absence de soins, falsification des registres. Un juge inculpe deux gardes pénitentiaires, mais il est rapidement dessaisi de l’affaire. Le dossier est enterré en 1974.

Son inhumation est organisée à la hâte, sans enquête indépendante, et les manifestations qui s’ensuivent sont violemment réprimées. Son père, médecin respecté, est condamné pour avoir contesté la version officielle. Aucun responsable ne sera jamais inquiété.

Une figure toujours vivante

La mémoire d’Omar Blondin Diop n’a cessé de réapparaître dans la vie culturelle et politique du Sénégal. Le poème Degluleen mbokk yi (1975), le roman Le temps de Tamango (1981), ou encore le film Juste un Mouvement (2021) lui rendent hommage. Des mouvements comme le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) s’inspirent de son parcours pour dénoncer les continuités néocoloniales et les dérives autoritaires.

Le symbole d’un combat inachevé

La disparition tragique d’Omar Blondin Diop, à l’âge de 26 ans, incarne les zones d’ombre du pouvoir sénégalais post-indépendance. Son histoire, à la croisée des luttes panafricaines, de la culture contestataire et de la pensée critique, est aujourd’hui encore un rappel poignant de la fragilité des libertés démocratiques.

Sa famille et de nombreuses voix citoyennes continuent de réclamer vérité et justice. Car si le silence des archives demeure, la voix d’Omar Blondin Diop, elle, n’a jamais cessé de porter.